近年来,关于幼儿园是否应该提前教授小学内容的讨论不绝于耳。许多教育专家和家长担心过早的知识灌输会剥夺孩子的童年乐趣,甚至影响其身心健康发展。教育部门也出台了相关政策,禁止幼儿园教授小学课程。当我们聚焦于这一争议时,或许忽略了更根本的问题:幼儿园阶段真正该学的核心素养,往往在后续的教育阶段中被忽视,甚至到大学都未能系统教授。

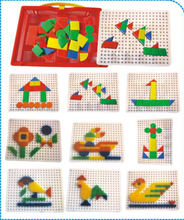

幼儿园教育的本质并非知识的提前积累,而是培养孩子的基础能力与人格特质。这一阶段,孩子通过游戏、社交和探索,学习如何与他人合作、表达情感、解决问题,以及发展创造力和好奇心。例如,在集体活动中,孩子学会分享与等待;在自由游戏中,他们锻炼想象力和动手能力。这些看似简单的体验,实则是未来学习与生活的基石。

随着教育阶段的升级,这些核心素养却逐渐被边缘化。小学和中学教育往往侧重于学科知识的传授和应试能力的提升,而情感管理、人际交往、批判性思维等软技能却缺乏系统培养。到了大学,尽管部分课程可能涉及团队合作或创新项目,但许多学生依然在面临现实挑战时感到无所适从——他们可能精通专业知识,却不擅长沟通协作;可能成绩优异,却缺乏应对挫折的心理韧性。

这种现象反映出教育体系的断层:我们在幼儿园阶段强调的“全人教育”理念,未能贯穿到后续学习中。社会对“成功”的定义往往局限于学术成就和职业发展,而忽略了人格的完整与生活的幸福感。结果,许多成年人尽管拥有高学历,却在人际关系、情绪调节或生活平衡方面遇到困难。

因此,与其争论幼儿园是否该禁授小学内容,我们更应关注如何将幼儿园的教育精髓延伸至更高阶段。教育者需要重新思考课程设计,在小学、中学乃至大学中,融入更多培养情商、创造力和社会责任的内容。家长也应意识到,过早的知识灌输不如培养孩子的内在动力和适应能力重要。

幼儿园教育的价值不在于它教了什么知识,而在于它奠定了怎样的人生基础。如果我们希望培养出不仅聪明,而且快乐、 resilient 且富有同理心的下一代,就必须让这些“幼儿园该学的”成为终身学习的核心。只有这样,教育才能真正实现其启迪心智、塑造人格的使命。